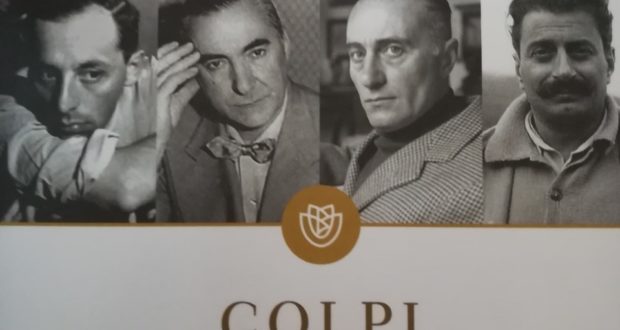

Il neorealismo fu un genere cinematografico volto a rappresentare la realtà senza filtri, sottolineando le condizioni disagiate degli strati inferiori della popolazione. Tale cinema ebbe il suo acme tra gli anni Quaranta e Sessanta del secolo scorso. Secondo i cineasti aderenti a tale movimento, i film dovevano far emergere i disagi sociali, per poterli così sanare. Un cinema “progressista”, atto a contribuire al miglioramento delle condizioni degli ultimi. Un’arte collocabile “a sinistra”. Ma è corretto identificare il neorealismo soltanto con la sinistra? È giusto dire che il neorealismo fu di esclusiva origine e proprietà del mondo social-comunista? No, non lo è. Perché questo genere non solo fu trattato anche da autori di destra, ma addirittura nacque proprio negli ambienti intellettuali fascisti. Non è un capriccio revisionista, né una provocazione: la storia dimostra questa paternità dimenticata. Tale operazione di recupero è l’oggetto dello scorrevole testo di Giancarlo Mancini Colpi roventi. I film di Longanesi, Malaparte, Montanelli e Guareschi (Bompiani, 2017). Mancini, con un rigore che non cede alla pedanteria, incentra questo libro su quattro giornalisti notoriamente di destra e conservatori: Leo Longanesi (1905-1957), Curzio Malaparte (1898-1957), Indro Montanelli (1909-2001) e Giovannino Guareschi (1908-1968). Questi autori sono accomunati dal fatto che, ognuno di loro, ha girato un solo film in vita. Un “colpo rovente” a testa, come scrive l’autore. Un unico tiro, diretto, spietato ed antiretorico.

Il primo a contribuire alla nascita di un “cinema della realtà”, durante il ventennio fascista, fu Giuseppe Prezzolini (1882-1982), il quale teorizzò un cinema che non fosse «un’arma propagandistica, uno strumento della politica […] ma uno strumento per vedere oltre le apparenze, un occhio sulla realtà» (p. 20). Questo pensiero influenzò Leo Longanesi: personaggio ormai sconosciuto, cancellato dalla memoria a causa della sua convinta adesione al fascismo. Sin dagli anni Venti/Trenta, egli si dimostrò insofferente nei confronti dell’allora banale e macchiettistico cinema borghese. Capì la necessità di un rinnovamento: basta con film pomposi, tronfi e decadenti. Il vero cinema doveva rappresentare la realtà, evidenziarne le pecche per far sì che il fascismo potesse agire e sanarle: «il cinema è uno strumento per osservare e capire quali sono davvero i mali che affliggono la società italiana» (p. 32). Longanesi anticipò Visconti, fu il primo vero neorealista. Molti intellettuali come Longanesi videro nel regime fascista l’occasione per portare a compimento quella rivoluzione nazionale, antropologica e culturale che il Risorgimento aveva iniziato, ma che poi la successiva classe politica postunitaria aveva tradito. Ma anche il fascismo fu una delusione, quando esso si allontanò sempre di più dal suo originario obiettivo palingenetico. Molti pensatori si sentirono traditi dalla piega presa dal regime, tanto da ritirarsi in un atteggiamento che oscillava tra il formale consenso e la critica (spesso neanche troppo celata). Longanesi cercò quindi di manifestare tale delusione girando Dieci minuti di vita: il suo unico tentativo di critica al regime in chiave filmica. Realizzato nel ’43, non venne terminato a causa dell’otto settembre. Di questo lavoro, atto a smascherare le meschinità dei personaggi tipici dell’Italia dell’epoca, tramite una rappresentazione strettamente aderente alla realtà, abbiamo solo una mezz’ora girata. Ma è lo stesso un’importante testimonianza di dove l’embrione neorealista nacque effettivamente, “a destra”.

Il seme gettato da Longanesi non andò perduto. Anche da Curzio Malaparte, con Il Cristo proibito (1951), realizzò un film in chiave neorealista. Uomo dal corsivo vivo, viscerale e “realista”, egli volle, con questo suo unico film, rappresentare due temi spesso elusi dai maggiori registi neorealisti: il problema del ritorno dei soldati dalla guerra (la diffidenza nei loro confronti) ed il costume antropologico degli italiani. Malaparte desiderava «trovare una strada inclusiva e non esclusiva per il cinema, in grado di dare voce e immagine anche a quegli aspetti non nuovi ma antichi del popolo italiano. […] il neorealismo […] se vuole essere lingua della verità deve rappresentare questa vasta gamma di sentimenti» (p. 87). Il Cristo proibito ha questo sapore antropologico, questa voglia di rappresentare la realtà nella sua totalità: tanto nei suoi problemi attuali, quanto nei suoi aspetti più atavici e saldamente radicati nell’habitus popolare. La storia di un popolo è fortemente legata al suo passato. Secondo l’autore, le ansie di rinnovamento astratte, tipiche delle fazioni progressiste, non potevano essere efficaci perché non tenevano conto dell’effettiva storia e formazione del popolo stesso.

Anche Indro Montanelli fu distante dalle astratte ansie di rinnovamento dei progressisti: più nello specifico, fu sempre critico nei confronti della sinistra in generale. Il giornalista girò, nel 1961, I sogni muoiono all’alba. Soggetto dell’opera è l’esperienza giornalistica di Montanelli in Ungheria, quando il regime sovietico di Chruščëv inviò i carri armati per sedare la disorganizzata, ma popolare, rivolta anticomunista. Questa esperienza colpì profondamente l’autore. Quel popolo in sommossa rappresentò un evento epocale: non solo per l’Ungheria in sé, ma anche per i comunisti occidentali. Da quel momento, molti intellettuali si allontanarono sempre di più dal PCI filosovietico. Montanelli non condannò i comunisti ricreduti, li accettò senza riserve, preparando per loro un tribunale «per invitarli a sedervi in qualità di giudici, non di imputati. […] A inchiodare il comunismo alle sue responsabilità, vale più – riconosciamolo – una pagina di Deutscher o di Silone che non tutta la nostra polemica messa assieme» (p. 131). L’esperienza ungherese fu per l’autore l’insindacabile segno del fallimento del regime comunista e del patto di Varsavia. La voglia di autodeterminazione di un popolo, seppur velleitaria e confusa, era vista come più genuina ed autentica rispetto ad un comunismo imposto e distante dai sentimenti popolari: questa realtà, un po’ romantica, è ciò che il giornalista cercò di rappresentare tramite il suo film.

Parlando di “sentimenti popolari”, non può non venire in mente Giovannino Guareschi. Noto per aver dato vita ai personaggi di Don Camillo e Peppone, questo burbero ed energico scrittore fu sia antifascista che anticomunista, tradizionalista e conservatore. Per lui, la famiglia e la fede erano dei capisaldi imprescindibili. La sua visione conservatrice non gli impedì di confrontarsi con Pier Paolo Pasolini nella realizzazione del film La rabbia (1963), un’opera sulla realtà distante dallo stile neorealista. Guareschi girò e montò la sua parte di film rispondendo alla domanda: “Perché sotto questa frenesia si nasconde la scontentezza?”. Per egli, la frizzante società creatasi nel periodo postbellico era estremamente pericolosa: la cultura del benessere ed il consumismo avrebbero portato al progressivo declino della famiglia e della fede. Guareschi «ha messo da sempre in primo piano la famiglia, i valori basilari su cui si è costruita l’identità italiana» (p. 171). Il consumismo avrebbe annientato la centralità della famiglia, portando alla creazione di una società composta da individui isolati, senza storia, né memoria né passato. Egli maturò, poco prima di Pasolini, la chiave apocalittica dei possibili effetti del mondo consumistico sulla società italiana ed usò La rabbia per lanciare questo inascoltato monito.

Giovannino Guareschi è l’ultimo degli autori trattati da Mancini. Giornalisti conservatori, ma non per questo restii ad intraprendere la via del cinema, un percorso per loro inusuale. Essi girarono dei film per cercare di rappresentare, in maniera più diretta ed efficace, delle realtà, delle storie e delle idee per loro importanti. Cercarono di inserirsi in un’arte all’epoca egemonizzata dai loro avversari politici ed ideologici, ed è per questa differenza che tali pellicole vennero ostacolate. La storia li dimenticò, la cultura dominante li ignorò per via della opposta appartenenza ideologica: non furono giudicati nella maniera più obiettiva possibile. Per decenni rimasero nell’oblio, ma la ricerca li ha riportati alla luce. Ora, grazie a Colpi roventi, ciascuno di noi ha un indizio in più per apprezzare o disprezzare tali opere, cercando di non cedere ai pregiudizi e tenendo il più lontano possibile i preconcetti faziosi.

Silvio Gobbi

Il Settempedano

Il Settempedano