Le origini del teatro a San Severino Marche: 1747. Il 270° anniversario del Teatro de’ Condomini

di Alberto Pellegrino

Nel Seicento le Marche non sono ancora una terra di teatri, perché in tutta la regione sorgono solo nove edifici teatrali in alcuni centri minori e nelle città di Ancona (1623), Pesaro (1637), Fano (1677) e Urbino (1683). Una vera civiltà del teatro si sviluppa nel Settecento con la costruzione di ben 25 edifici teatrali in diversi piccoli centri e in alcune città importanti per la loro tradizione culturale: Ancona (Teatro La Fenice, 1711), Recanati (Teatro dei Nobili, 1719), Camerino (Teatro La Fenice, 1728), Jesi (Teatro del Leone, 1731), Osimo (Teatro de’ Condomini, 1768), Macerata (Teatro de’ Condomini, 1774), Fermo (Teatro dell’Aquila, 1791), Tolentino (Teatro dell’Aquila, 1795), Jesi (Teatro della Concordia, 1798) che chiude la stagione dei grandi teatri del Settecento. San Severino Marche si colloca al centro del secolo, occupando nella regione il settimo posto con il suo Teatro de’ Condomini del 1747.

San Severino, che riceve da Sisto V nel 1586 il titolo di città e diventa sede vescovile, è stata sempre caratterizzata da un’intensa vita culturale che ha visto la presenza di pittori, di filosofi, giuristi, teologi, scienziati e letterati. Importanti istituzioni di vita culturale sono state l’Accademia dei Conferenti della Florida fondata dai Padri Filippini nel 1580 e l’Accademia degli Agitati fondata nel 1657, tra le cui carte sono presenti dei testi teatrali manoscritti, pubblicati in Itinerari Barocchi a cura di Alberto Pellegrino e Milena Ranieri (2010).

Nasce l’esigenza di un teatro per la città

Con un contesto culturale così evoluto è logico che anche le attività teatrali si siano molto sviluppate con spettacoli all’interno di alcuni palazzi nobiliari, nella pubblica piazza e nella sala teatrale che si trovava all’interno del Palazzo dei Consoli a San Severino al Monte. Quando nel 1699 la sala viene demolita insieme allo storico palazzo, la città rimane senza uno spazio teatrale pubblico proprio in una fase urbanistica importante, perché il centro urbano tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento si è trasferito a fondovalle, sviluppandosi intorno alla piazza centrale, dove nel frattempo è stato costruito nel 1764 il nuovo Palazzo Comunale su progetto dell’architetto romano Clemente Orlandi.

È logico pertanto che in città si pensi alla costruzione di un teatro da edificare sulla pubblica piazza, tanto che nel 1732 il Consiglio comunale avverte l’esigenza di costruire uno spazio teatrale “che possa contribuire col comune piacere e civile trattenimento della gioventù…specialmente per divertirla col mezo di esso dal ozio”. Nel 1734 il Consiglio comunale ritorna sull’argomento per mettere in evidenza la necessità di avere un teatro pubblico capace di offrire ai cittadini delle occasioni per un onesto divertimento, evitando che gli spettacoli siano occasione di “qualche confusione per essersi fatti in luoghi particolari e non capaci al buon ordine”. Sta, infatti, nascendo in tutta la regione un interesse per il teatro che non riguarda più gli spettacoli d’élite dell’antica nobiltà, ma rappresenta un’esigenza dell’aristocrazia, della nascente borghesia e della classe media (costituita da artigiani e commercianti).

Nel 1735 i nobili Ottavio Maruzzini, Giambattista Divini, Giuseppe Aloisi, Domenico Landi, Fabrizio Lorenzi, Giovan Carlo Luzi, Giambattista Marchi, Carlo Bartolomeo Felici si recano dal Governatore Mons. Vitellio Vitelleschi per esporre l’idea di costituire un condominio teatrale per la costruzione di un edificio destinato agli spettacoli a beneficio di tutta la cittadinanza e indicano anche il modo di “dargli esecuzione, sul luogo da scegliere, e per i mezzi da adoperarsi”. Si pensa, inoltre, di conferire lustro alla città in un periodo in cui si stanno costruendo nuovi teatri in molti centri della regione. Il governatore accetta con entusiasmo l’idea e offre per primo una somma per la costruzione dell’edificio, si procede quindi alla raccolta dei fondi che va avanti per cinque anni. Diversi “concittadini promisero di rilasciar volenterosi ciò che percepivano annualmente dal Municipio per sevizi pubblici, fino a che durasse la nuova fabbrica. Altri proposero d’impiegarvi quelle somme, che erano elargite da coloro che domandavano d’essere iscritti nel novero de’ Patrizzi. Tutte le Famiglie Nobili contribuirono ancor Esse alla Fabbrica” (Memorie del Teatro, ms. Arch. Com.)

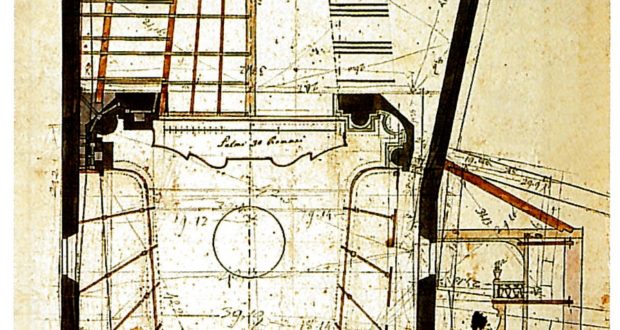

Finalmente nel 1740 il Condominio teatrale affida l’incarico della progettazione del nuovo Teatro a Domenico Bianconi, architetto, pittore e scenografo di Fano, che realizza una sala teatrale in legno con platea a forma di campana, tre ordini con 44 palchi (14 palchi per il primo ordine, 15 per gli altri due) e un loggione con balconata a colonnine secondo il modello introdotto dal grande architetto Antonio Galli Bibiena (Parma 1697-Milano 1774), di cui il Bianconi è stato allievo. Suo assistente per la realizzazione dell’arredo pittorico è il pittore e decoratore Pio Panfili (Porto San Giorgio 1723-1812), passato al suo servizio nel 1743.

Dell’architetto Domenico Bianconi si hanno scarse notizie che riguardano la sua attività professionale. Nel 1748 realizza il Teatro dell’Aquila nella Sala detta dell’Aquila all’interno del Palazzo dei Priori di Fermo. Successivamente, per incarico del Condominio teatrale, egli progetta a Montalboddo (Ostra) il Teatro de’ Condomini (1770-1773) con quattro ordini di palchi (13 per ogni ordine). Giuseppe Colucci nelle Antichità Picene, che indica il Bianconi discepolo del celebre Bibiena e così descrive il teatro: “E’ di sufficiente capacità, e la struttura è a foggia di campana, e nulla vi manca per renderlo vago, e proporzionato sia nella pittura, o nell’armonia della fabbrica, o finalmente nelle decorazioni, di cui va adorno”.

L’inaugurazione del Teatro de’ Condomini

Nell’ambito dei festeggiamenti per l’Incoronazione della Sacra Immagine della Vergine dei Lumi, il 18 settembre 1747 si provvede all’inaugurazione del nuovo Teatro de’ Condomini con l’esecuzione dell’Adamo, oratorio sacro a quattro voci scritto nel 1719 dall’accademico senese Girolamo Gigli (1660-1722) e musicato da Angelo Massarotti di Camerino (1690c.-1735). Il 19 settembre viene rappresentato l’Oratorio sacro La Madre de’ Maccabei (1735) con musiche del romano Giovanni Battista Costanzi ((1704-1778), opera nata nella cerchia dei Padri della Congregazione dell’Oratorio di Roma (Gaspare Servanzi, Compendio storico della Sacra immagine della Santissima Vergine de’ Lumi e breve rapporto della Solennità celebrata per la Coronazione di detta miracolosa Immagine seguita nella Città di Sanseverino nel giorno 17 settembre 1747, Camerino, 1832).

All’architetto Domenico Bianconi, approfittando della sua presenza a San Severino, è affidato il compito di progettare l’arredo della grande Piazza con una “varietà delle nicchie, archi e piani di verdure, che formava di se medesima un vago e delizioso Giardino, il quale di notte artificiosamente fu illuminato” con fontane che sprigionano fiamme e con splendidi fuochi artificiali. L’architetto dimostra la sua abilità di scenografo teatrale, trasformando la piazza in un “vago e ampio Teatro di verdura” maestosi archi trionfali ornati da addobbi vegetali, da statue e dall’ immagine della Madonna dei Lumi che ha ai lati le statue della “Superbia umiliata” e della “Eresia abbattuta” che sono poi incendiate da due angeli, mentre diversi simboli luminosi tratti dalla Bibbia per dimostrare che la Vergine dei Lumi non abbandona mai i peccatori lungo il loro cammino.

Gli spettacoli nel Teatro de’ Condomini

Nel teatro si svolge probabilmente un’intensa attività teatrale, anche se sono poche le notizie giunte fino a noi: nel 1753 si rappresenta l’oratorio sacro Il sacrificio di Abramo, testo di Pietro Metastasio (1740) e musica di Angelo Soaglies Maestro di Cappella della Cattedrale di Camerino; nel 1761 va in scena un altro oratorio sacro intitolato Il passaggio alla gloria del Beato Giuseppe da Copertino, libretto dell’osimano Marcantonio Talleoni e musica di Pietr’Antonio Tinelli Maestro di cappella della Cattedrale di Osimo.

Per quanto riguarda il melodramma, per il carnevale 1778 si rappresenta l’opera comica Le due Contesse (1776) di Giovanni Paisiello; per il carnevale 1781 Il credulo deluso (1774), dramma giocoso di Giovanni Paisiello. Per trovare i titoli di altre opere bisogna arrivare al 1820, quando vanno in scena La Cenerentola di Gioacchino Rossini (1871) e L’amore coniugale di Ferdinando Paer (1771-1839), interpretate dal soprano Giuditta Pasini Nencini e dal tenore Savinio Morelli “per musica vocale celebratissimi primi attori” come scrivono alcuni spettatori settempedani. Germano Margarucci definisce Morelli “novello Orfeo” e la Nencini “figlia di Apollo”. Lo storico Giuseppe Ranaldi scrive che Morelli “aura è d’aprile, se dolce canta,/Rivo che mormora s’ei si lamenta,/Se d’ira i sensi rapido finge,/Tuon che spaventa”. L’ultima stagione lirica è allestita nel 1822 ancora con Il turco in Italia di Rossini (1814) e con Agnese di Ferdinando Paer (1809), melodramma poco gradito “per essere ricolmo di una continuata tristezza”, mentre è apprezzata l’opera rossiniana per il “merito impareggiabile” del soprano anconetano Giulia Anselmi, cui sono dedicati questi versi: “Chi è Costei che a lacrimar mi sforza/Col dolce canto, e con soavi note/L’ira bollente entro mie vene ammorza,/Mentre il plauso comun umil riscuote?…Giuditta tu sei, di cui il poter rinforza/Lacrime di piacer sulle mie gote”.

Il teatro mostra ormai tutti i danni inflitti dal tempo, senza contare che vi sono state due minacce d’incendio nel settembre 1821 e nel febbraio 1822. Per questo il Condominio teatrale decide la chiusura dell’edificio e affida nel 1823 l’incarico per la costruzione di un nuovo teatro in muratura al giovane architetto concittadino Ireneo Aleandri, che realizzerà l’attuale Teatro Feronia sull’area dove sorgeva il precedente teatro.

Il Settempedano

Il Settempedano